| APÊNDICE III DOCUMENTOS |

||

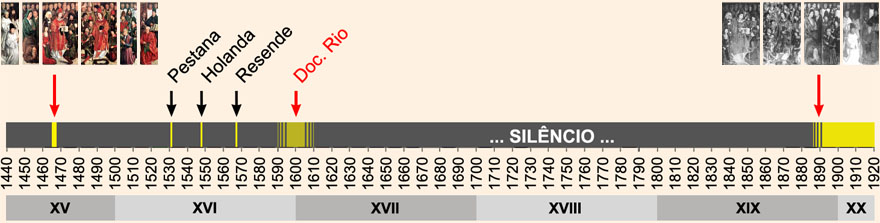

Entre os escassos vestígios documentais do que pode ter sido a pintura em suporte de madeira existente em Portugal no século XV e posteriormente desaparecida, encontram-se alguns testemunhos que, directa ou indirectamente, nos fornecem indicações que podem contribuir para a reconstituição do trajecto do políptico encontrado – ou talvez, melhor dizendo, destapado – em finais do século XIX, no Paço Patriarcal de S. Vicente de Fora.

As referências ao retábulo de S. Vicente da Sé de Lisboa, por Francisco de Holanda e sobretudo pelo autor desconhecido da carta descoberta por Artur da Motta Alves, muitas vezes referida como manuscrito do Rio, a que já nos referimos no início do presente inquérito, são elementos que contribuem para isso, mas existem duas outras curtas alusões que podem dizer respeito aos mesmos painéis.

Se exceptuarmos estes quatro documentos, podemos dizer, sem grande margem para dúvida, que as referências posteriores actualmente conhecidas só podem, pelas descrições que contêm, dizer respeito a outras pinturas que, noutras épocas, ocuparam o dito retábulo. Resulta de todo improvável que, se os seis característicos painéis do políptico ainda estivessem fazendo companhia, no seio de um único conjunto, aos painéis muito diferentes que são referidos e até descritos, eles pudessem ter passado sem a mínima observação ou comentário por parte de quem se estaria referindo apenas aos restantes elementos do retábulo.

| QUATRO REFERÊNCIAS |

Por ordem cronológica, as quatro referências a que aludimos são, com as ortografias modernizadas e as abreviaturas desenvolvidas, as seguintes:

- Francisco Pereira Pestana, fidalgo do séc. XVI,

num parecer sobre novas campanhas no Norte de África integrado no mesmo códice onde se

encontra o manuscrito do Rio e datado segundo Motta Alves de entre 1522 e 1557 (reinado de D. João

III), segundo Markl de c. 1531 (quando D. João III pensou passar a África com seu irmão, o infante D. Luís,

que viria a distinguir-se na conquista de Tunis por Carlos V, em 1535), pode estar a referir-se aos painéis

quando dirige ao rei o seguinte conselho para o dia de S. Vicente:

«(...) que este dia de S. Vicente, que agora vem, vá ouvir missa à Sé por ver aqueles famosos reis armados tão formosos e gentis homens aqueles todos estão no paraíso (...)». - Francisco de Holanda, em 1548, em

Da Pintura Antiga, na lista final dos «águias» da

pintura e noutra passagem, distinguindo em ambas o retábulo de S. Vicente (que atribui

a Nuno Gonçalves, nome que, como dissemos, não volta a citar em parte alguma, nem mesmo

quando noutro escrito menciona os pintores exemplares dos reis portugueses pelos seus nomes):

«O pintor português ponho entre os famosos que pintou o altar de S. Vicente de Lisboa». «E neste capítulo quero fazer menção de um pintor português que sinto que merece memória (...). E este foi Nuno Gonçalves, pintor del-rei D. Afonso, que pintou na Sé de Lisboa o altar de S. Vicente, e creio que também é da sua mão um Senhor atado à coluna que dois homens estão açoitando em uma capela do mosteiro da Trindade». - André de Resende, em 1567, em carta ao compositor

espanhol Bartolomeu de Quevedo, referindo-se à controvérsia em torno da transladação de S. Vicente:

«(...) a qual suponho que terás aprendido quando estivestes entre nós, pois que a deves ter visto a cada passo em monumentos que ainda hoje a estão recordando, tais como esculturas e uma antiquíssima pintura que representa o acontecimento e em que as vestes, o calçado e a maneira de cobrir a cabeça nos dão mostra da sua grande antiguidade». - Carta de autor desconhecido de finais do século XVI

ou inícios do XVII descoberta no Rio de Janeiro por

Motta Alves, onde se procede a uma enumeração dos retratos de reis existentes em Lisboa:

«(...) O príncipe D. Afonso seu filho [de D. João II] que caiu do cavalo está retratado na capela-mor da Sé, soía estar na dita capela entrando por ela à mão esquerda do altar em cima no alto uma sepultura dourada onde diziam estar o corpo de S. Vicente, e em baixo ao pé dela estavam dois painéis em que estava pintado S. Vicente em figura de moço de 17 anos em cada retábulo e painel, que estavam juntos um do outro, e a figura de S. Vicente estava virada uma para a outra de maneira que mostrava a si cada parte do rosto em figura deste S. Vicente está retratado o príncipe D. Afonso – um rosto muito formoso de moço, e ele, e outras muitas figuras de homens que nos ditos painéis estavam que eram senhores e fidalgos daquele tempo que se mandaram retratar com o príncipe D. Afonso e tinham nas cabeças umas caraminholas muito altas de veludo, uns de vermelho outras de verde e de cores que parece que eram os barretes daquele tempo, há muito que não vi isto, disseram-me há poucos dias que não estavam já aí estes painéis, dirão os cónegos onde estão (...)».

| UM QUADRO FAMILIAR |

O último dos quatro documentos é obviamente o mais importante, não só por constituir uma prova cabal de que pelo menos os dois painéis centrais do políptico (e provavelmente apenas esses, uma vez que a referência não se alarga a outros similares) estiveram colocados no retábulo da Sé e daí foram retirados em finais do século XVI ou inícios do XVII, como por se abrir com a seguinte referência a uma outra pintura muito relevante para o nosso inquérito:

«El-rei D. João o Primeiro de boa memória está retratado no altar-mor de Sto. António à mão direita do evangelho em joelhos vestido com uma opa de brocado, e aos pés dele está em joelhos também vestido de preto o infante D. Fernando que morreu em Fez, e da outra banda da epístola a rainha inglesa mulher do dito rei, estes retratos e o del-rei D. Duarte seu filho fez um grande pintor daquele tempo e se chamava Diogo Gomes da Rosa».

Esta descrição é particularmente interessante, não só por deixar transparecer que se trata de uma pintura de qualidade invulgar ao atribui-la a um «grande pintor daquele tempo» (que nomeia de forma enigmática, uma vez que não é conhecida qualquer outra menção do nome que indica), como pela atribuição (1) e improvável identificação dos retratados a que procede.

Com efeito, não só a aparição do casal real D. João I e D. Filipa de Lencastre numa obra de qualidade especialmente assinalável surpreenderia por destoar da escassa ou inexistente pintura portuguesa da sua época – D. Filipa faleceu em 1415 – como o facto de o casal estar acompanhado numa pintura antiga apenas pelo mais jovem dos seus filhos, o infante D. Fernando, estando em vida cinco irmãos seus – um deles, o infante D. João, apenas dois anos mais velho do que o suposto retratado – parece irremediavelmente estranho, quer a referência epistolar diga respeito a uma pintura mural ou sobre painel.

Para além disso, a própria ordenação familiar descrita sugere facilmente um tipo de pintura votiva retratando casais doadores e seus filhos, realizada sobre painéis, que começava a tornar-se popular no norte da Europa no tempo dos primitivos contemporâneos de Robert Campin e Jan van Eyck, pelos anos 20 ou 30, mas resultaria altamente anacronística, e com maioria de razão para a Península Ibérica, numa data tão recuada. Acresce que até um retrato colectivo póstumo realizado sem figuras sobrevivas, privilegiando o infante mártir de Fez sobre os restantes irmãos, mas colocando-o num período da sua vida anterior ao martírio que o teria distinguido dos restantes, resultaria igualmente muito invulgar e improvável.

A carta do Rio fornece mais alguns dados sugestivos de outras tantas pistas para o entendimento das pinturas que o seu autor viu ou procurou. Em primeiro lugar, mostra que a sua descrição procura ser exaustiva e que os retratos de reis anteriores a D. Manuel não abundavam, como de resto tudo o que se sabe sobre a pintura antiga portuguesa indica e a própria carta sublinha:

«El-rei D. Manuel e el-rei D. João 3º, estão em muitas partes dos mais reis passados não cuido que há retratos por se não costumar retratar-se, que se os houvera quem me disse estes me dissera dos outros».

Em segundo lugar, o autor afirma que procurou mas não encontrou os retratos «dos da casa de Borgonha» de cuja existência ouviu falar, mas que se depreende que nunca viu – uma provável referência à família borgonhesa da infanta filha de D. João I, já que não parece estar a referir-se de forma genérica à escassez de retratos de reis da primeira dinastia de Portugal, dita «Borgonhesa», e sim, de forma muito mais precisa e taxativa, a retratos bem determinados «que foram da infante que deus tem»:

«Quem me manda dizer ou mo dirá quando nos virmos onde poderei ver os retratos dos da casa de Borgonha que foram da infante que deus tem».

Regressando à descrição da pintura existente na igreja de Sto. António, se atentarmos no que nos é comunicado sem nomearmos as figuras nela representadas, poderemos acompanhar essa descrição do seguinte modo:

- À esquerda do observador (a posição hierarquicamente privilegiada), dois homens, ambos envergando roupas de cor negra, a do mais velho dos quais com brocados, provavelmente pai e filho, dada a diferença de idade que o narrador está obviamente a levar em conta na identificação a que procede ou que aceita (D. João I tinha 45 anos e D. Filipa 42 à data do nascimento tardio do infante D. Fernando, em 1402).

- À direita do observador, uma mulher, com toda a probabilidade esposa e mãe das figuras masculinas, talvez até com peças de indumentária suficientemente inusitadas para ser facilmente conotada com o estrangeiro.

- O centro não é descrito pelo autor, interessado apenas no que pensa serem retratos de reis, mas é óbvio, pela própria terminologia usada, que não se trata de simples retratos isolados e que o centro é ocupado por uma figura ou cena sagrada: o «lado do Evangelho» e o «lado da Epístola», numa celebração religiosa, são respectivamente a direita e a esquerda do celebrante quando está de frente para a congregação com o altar por trás de si. Tratando-se de uma pintura colocada no altar-mor da Igreja de Sto. António parece óbvio que só o próprio santo a quem a igreja é dedicada ou uma representação sagrada de âmbito superior ao dos santos poderia ocupar a posição central de referência na pintura. O que pode ser inferido da descrição é a presença de um casal e seu filho, único ou quando muito primogénito, em atitudes de veneração de uma representação sagrada central, e nesse tipo de representações familiares é muito comum a presença da Virgem e seu filho.

Existiu em Portugal – e até talvez exista ainda em algum insuspeitado lugar recôndito, no país ou no estrangeiro – uma pintura que corresponde de perto a esta descrição, mas são outras as figuras nela retratadas. Trata-se do painel do século XV, hoje desaparecido, que conhecemos através do esboço de Domingos de Sequeira, realizado em 1808, durante a visita que fez ao Mosteiro da Batalha.

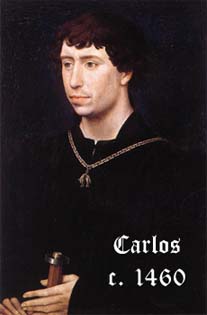

As figuras em adoração da Virgem com o Menino são facilmente identificáveis como a duquesa de Borgonha Isabel, com a sua indumentária e cobertura de cabeça características que conhecemos através de várias representações, acompanhada de seu marido, o duque Filipe o Bom, e de seu filho Carlos, por então conde de Charolais, futuro duque Carlos o Temerário, em adolescente ou jovem adulto, ambos envergando o colar do Tosão de Ouro, com o formato do pendente reconhecível. Apesar de não existirem outros registos pictóricos da pintura original, ela é, pelo estilo, data e contexto que o esboço permite inferir, atribuída com grande verosimilhança a Rogier van der Weyden.

Como já referimos, Frei Luís de Sousa, na sua História de S. Domingos, descreve em pormenor o Mosteiro da Batalha, e em particular a Capela do Fundador, mencionando as várias pinturas que lá se encontravam em meados do século XVII, entre as quais, com grande probabilidade, o artisticamente inferior tríptico do Infante Santo, mas não faz qualquer menção deste importante painel que deveria chamar a atenção pela sua qualidade e presenças nele retratadas (quer as identificasse correctamente ou não), o que deve indicar que à data em que o historiador de S. Domingos escreve, o painel dos Duques de Borgonha não se encontra ainda nesse mosteiro, onde Domingos de Sequeira, no início do século XIX, o viria a contemplar e copiar no rápido mas eficaz esboço através do qual o conhecemos.

Apesar de o nosso conhecimento se limitar ao esboço de Sequeira, a proveniência do painel e identificação das figuras resultam óbvias aos olhos informados do nosso tempo, e a idade aparente do filho dos duques, mais difícil de delimitar do que a da criança do políptico, pode no entanto ser estimada como provavelmente entre os 14 e os 17 anos, o que coloca a data da pintura entre 1447 e 1450. Assim sendo, o painel parece ter sido doado numa época em que se torna possível entrever a sua oportunidade e motivação.

A família ducal de Borgonha unida em adoração da Virgem e do Menino, numa obra sem nenhum elemento susceptível de conotações portuguesas para além da presença da doadora, pode ser particularmente reveladora de um voto e uma intenção: a de oferecer a sua própria família como exemplo a seguir, uma vez que dataria do conturbado período que se seguiu ao casamento de D. Afonso V com a filha do infante D. Pedro em 1447, violentamente combatido pelo partido adverso ao regente em fim de mandato, no decurso de um conflito de longa data que acabou por ocasionar a sua morte e se prolongou para além dela.

Segundo Rui de Pina, ainda em vida do infante D. Pedro, durante o seu afastamento para Coimbra, «os contrários do infante, vendo que a rainha era já para ele a só [i.e. única] esperança e remédio de sua salvação, e que por suas perfeições corporais e muitas bondades, el-rei lhe tinha e teria cada vez maior afeição, com que a ela e a sua vontade se daria mais, trabalhavam por todas as maneiras de o apartarem dela». Chegou-se a tentar provocar a ruptura do jovem rei com a sua mulher através de uma falsa acusação de adultério da mesma com D. Álvaro de Castro, camareiro-mor do rei (e mais tarde conde de Monsanto), que foi feito prender em Lisboa, acusação essa de imediato rejeitada por D. Afonso V, devido ao «verdadeiro conhecimento que el-rei tinha das muitas e limpas bondades da rainha, e da grande lealdade do conde, com que o logo soltou, e depois muito honrou e acrescentou».

Apesar das intrigas caluniosas em torno da rainha e do desfecho de Alfarrobeira, precipitado pela pressão exercida sobre o ex-regente afastado da corte e pela exigência do seu desarmamento, o casamento resistiu, teve um primeiro filho de nome João que nasceu e morreu em 1451; uma filha, a princesa D. Joana, em 1452; e finalmente o futuro D. João II, em 1455, no ano da morte da rainha que, ainda segundo Pina, se suspeitou poder ter sido envenenada.

Pela idade do jovem Carlos, conde de Charolais, é portanto possível compreender que o perdido painel borgonhês da Batalha tenha tido como enquadramento temporal o auge das lutas intestinas em torno do casamento e futura sucessão de D. Afonso V em Portugal, e nos revele, mais uma vez, a preocupação da duquesa de Borgonha com os destinos dos seus sobrinhos, filhos do infante D. Pedro. A sua contínua devoção à memória do irmão, a quem se pensa terem sido devidas as primeiras diligências, tanto para o estabelecimento da sua independência senhorial e financeira em Portugal após a morte de D. Filipa de Lencastre (que certamente lhe terá dado uma medida importante de experiência administrativa desde muito cedo) como para o seu muito conveniente casamento borgonhês numa idade já bastante avançada para a época (o duque de Borgonha, viúvo da sua segunda mulher, tinha 33 anos à data, e Isabel, 32), é manifesta não só durante o período que se seguiu ao confronto de Alfarrobeira, mas ao longo de toda a sua vida, repetindo-se ainda no políptico de S. Vicente de Fora, perto do seu termo.

Vejamos que indicações podem existir de que a primeira pintura descrita no manuscrito do Rio, erroneamente tomada por uma representação de D. João I e D. Filipa de Lencastre, tenha sido a mesma que ainda existia em 1808 e Sequeira esboçou (o que sugere até, como o próprio manuscrito confirma, que o número de pinturas de grande qualidade sobre painéis de madeira, no Portugal quatrocentista, deve ter sido bem mais escasso do que por vezes se supõe modernamente):

- A descrição diz que as duas figuras masculinas trajam de preto, que se sabe ter sido a cor exclusiva envergada pelo duque Filipe a partir dos anos 30, em parte como sinal de luto duradouro por seu pai, assassinado durante um encontro diplomático com o Delfim francês, tendo esse uso estabelecido um padrão pessoal de moda aristocrática na corte borgonhesa que, por sua vez, o seu filho Carlos habitualmente seguiu (2). Consideramos esta confluência da cor preta nas vestes de ambas as figuras masculinas um elemento de primeira importância para sua identificação e inscrição da pintura no estilo das representações de corte borgonhesas.

- Diz ainda que a indumentária preta da figura masculina mais velha é uma opa de brocados (3) e um dos detalhes mais explícitos e imediatos do esboço de Sequeira é justamente o dos brocados que o desenho configura de forma sumária mas inegável sobre a indumentária do duque Filipe, que tudo indica ser uma das muitas versões ricas e prestigiosas do seu elegante negro habitual.

- A diferença de idades entre o casal e a figura masculina mais jovem do painel borgonhês não se afasta excessivamente da implícita na descrição que os toma pelos reis portugueses e seu filho mais tardio: o duque de Borgonha tinha 37 anos e a duquesa 36 à data do nascimento do seu filho Carlos, em 1433, o que compara de forma aceitável com os 43 e 40 do casal real português e pode explicar a tentativa de identificação de ambos e do infante D. Fernando.

- A colocação inicial do painel na Igreja de Santo António concorda com a bem conhecida devoção da duquesa de Borgonha a esse santo e explica a sua aparente ausência, no tempo de Frei Luís de Sousa, do Mosteiro da Batalha, para onde terá ido apenas em tempo posterior ao da passagem do cronista de S. Domingos por esse mosteiro, em meados do século XVII. A deslocação do painel pode ter sido entre essa data e o terramoto de 1755 que destruiu a referida igreja antiga de Lisboa à excepção da sua capela principal, ou porventura depois da catástrofe se o painel ainda aí se tiver encontrado nessa ocasião: note-se que o manuscrito do Rio o coloca no altar-mor e a própria imagem de Santo António em madeira, que subsiste até hoje e é ainda muito venerada nesse local da igreja reconstruída em estilo barroco, é anterior e sobreviveu ao terramoto e aos incêndios.

- No final das descrições, o autor refere expressamente que conhece de ouvido a existência de «retratos dos da casa de Borgonha», mas não sabe onde se encontram, o que pode constituir um sinal mais de que os contemplou de facto no local onde provavelmente seriam passíveis de se encontrar, mas os tomou por algo bem mais improvável, a saber, a representação de D. João I, sua mulher e (estranhamente) o filho mais novo do casal desacompanhado dos restantes, com que abre a enumeração da sua carta.

O entendimento de que o retrato familiar da Igreja de Santo António e o esboço de Sequeira dizem respeito a uma mesma pintura traz, portanto, o seguinte contributo à problemática em que se insere o políptico de S. Vicente de Fora:

|

| UMA HISTÓRIA ESPECULATIVA |

Uma das críticas que os defensores ortodoxos da tese vicentina e da autoria de Nuno

Gonçalves dirigem aos proponentes de outras teses, em sua opinião «não documentadas»

(leia-se «que não aceitam acriticamente a menção equívoca de Holanda») é a de que não procuram

integrar todos os dados históricos conhecidos, nem fornecem explicações completas e coerentes para

algum percurso dos painéis que não contradiga em algum ponto o que os (escassos) documentos

existentes podem pemitir entrever.

Uma das críticas que os defensores ortodoxos da tese vicentina e da autoria de Nuno

Gonçalves dirigem aos proponentes de outras teses, em sua opinião «não documentadas»

(leia-se «que não aceitam acriticamente a menção equívoca de Holanda») é a de que não procuram

integrar todos os dados históricos conhecidos, nem fornecem explicações completas e coerentes para

algum percurso dos painéis que não contradiga em algum ponto o que os (escassos) documentos

existentes podem pemitir entrever.

Num espírito de resposta a essa crítica – sem dúvida válida, em nossa opinião, para muitas aproximações dúbias à problemática histórica dos painéis, mas não para a nossa própria leitura – e sublinhando que se trata aqui de um simples exercício especulativo, uma vez que, para nós, as melhores provas da charada intencional que presidiu à pintura são a extrema coerência da sua lógica interna e o seu acordo com os elementos históricos conhecidos, independentemente dos possíveis acidentes obscuros do seu percurso até aos nossos dias, sugerimos a seguir um esboço consistente do que pode ter sido o historial da obra desde a sua concepção e execução, fornecendo nas notas acompanhantes alguns dados que podem estar mais afastados do conhecimento do leitor português.

1465 - 1470: Na segunda metade da década de 60, o políptico – fruto de um projecto quase certamente amadurecido durante um prolongado lapso de tempo – é criado nos países baixos borgonheses por encomenda da duquesa Isabel, em concerto com o seu círculo de confiança luso-borgonhês, a partir do seu castelo residencial de La Motte-au-Bois (4), com ou sem alguma possível colaboração distante, a partir de Portugal, da sua homónima duquesa Isabel de Coimbra, viúva do infante D. Pedro, ou da filha desta, D. Filipa, cuja presença e influência junto do jovem príncipe João depois da morte da mãe deste último, sua irmã, parece ter contribuído para criar no futuro rei uma disposição favorável ao falecido regente e hostil aos seus inimigos (5). De uma tal colaboração pode ter resultado a obtenção, em Portugal, de esboços de alguns dos rostos presentes no políptico, a partir de representações prévias ou tirados do natural, incluindo o rosto do próprio príncipe João, com cerca de 10 ou 12 anos de idade.

1470 - 1471: Por volta de 1470 ou 1471, o políptico, dedicado a D. Afonso V e de forma mais profunda e completa, mas não imediatamente aparente, a seu filho (com a dedicação patente na sigla sobre a bota direita do rei explicada e o voto oculto na bota direita da imagem espelhada do príncipe deixado em silêncio) é trazido para Portugal, possivelmente por Frei João Álvares e talvez com a Câmara do Paço do Concelho, na Casa de Santo António de Lisboa, onde se reuniam os orgãos administrativos da cidade, como destino de colocação inicialmente previsto (6). O políptico é explicado, com ou sem conhecimento da totalidade do seu significado por parte de quem o apresenta ao rei, como uma celebração familiar e dinástica em torno de si e de seu filho e futuro sucessor, sob a evocação de sua falecida mulher e mãe deste último, bem como de seus pais e tios, sendo a inclusão de sua mãe, D. Leonor, falecida no exílio castelhano, cujos restos mortais tinham sido trazidos para Portugal e sepultados, à semelhança dos do infante D. Pedro, no Mosteiro da Batalha, crucial para a compreensão do sentido reconciliatório que a obra deve assumir aos seus olhos (7). Incluídas na pintura estão numerosas outras figuras, algumas das quais, mas nem todas, de notáveis reconhecíveis. A obra, de enorme ambição e originalidade, pretende assim apresentar ao rei a união do seu reino (simbolizada pelo molho de cordas unido por nós) através não só das três gerações reais reunidas no painel central prioritário, mas de homens de armas anónimos venerando a mesma imagem nacional no outro painel central, de menor precedência na hierarquia da pintura, mas que os coloca, apesar disso, em destaque quase equivalente ao dos próprios reis. Essa dignidade conferida a figuras de rosto anónimo (mas revelador das suas origens, como se pode acrescentar) é explicada pela sua qualidade de humildes representantes da luta esforçada que Portugal continua a travar em África, sem se deixar abater pelos reveses cristãos que se sucedem na Europa oriental (Alcácer-Ceguer foi conquistada por D. Afonso V em 1458, escassos cinco anos decorridos sobre a queda de Constantinopla (8), e a segunda tentativa de tomada de Tânger fracassou em 1463, mas novas expedições continuam a ser preparadas). Igualmente incluídos nesse grande retrato nacional estão eclesiásticos representativos do clero, letrados, burgueses, figuras populares, e até – pormenor particularmente invulgar que seria impossível algumas décadas mais tarde em Portugal – uma figura judaica, no contexto não de representante da Sinagoga do seu tempo, mas de evocação do valor militar e combativo dos antigos juízes bíblicos (9); por outras palavras, num papel quase idêntico ao da imagem alegórica do Rigor que assume no trajecto de decifração que emerge do políptico, imagem essa estranha aos nossos dias, mas presente até nas formas antigas de tratamento protocolar invocativo do temor positivo que, segundo os cânones medievais, os bons governantes, simultaneamente juízes e defensores dos seus domínios, vassalos e súbditos, deviam inspirar (10).

1471 - 1481: A duquesa Isabel morre no final de 1471 (11) e a sua oferta do políptico composto por dois painéis maiores e quatro menores, foi entregue em Portugal enquadrada em seis molduras independentes, possivelmente sem articulações definidas entre elas, ou talvez mesmo devidamente preparadas para respeitar a disposição ditada pelas linhas do chão traçadas nas pinturas, mas causa estranheza, tanto pela sua concepção global como pelo aspecto inusitado da figura central duplamente representada, que pode ter sido explicada desde logo como a personificação simbólica do reino de facto pretendida ou, de forma menos provável, simplesmente entregue sem identificação clara (12). Uma falsa identificação, simulada através de um determinado santo, não sendo de todo impossível, é menos verosímil pelo carácter enganoso a que o pretexto associaria a sua representação, e uma figura como o cardeal D. Jaime, o filho do infante D. Pedro considerado excepcionalmente virtuoso e falecido em odor de santidade, em 1459, juntaria a essa objecção a anomalia de mostrar de forma extraordinariamente visível um posicionamento humilhante do rei, ao fazê-lo ajoelhar aos pés de um filho do falecido regente outrora por ele defrontado e morto em batalha. Como resultado da sua originalidade, mal compreendida por muitos e talvez bem demais (mesmo que não integralmente) por muito poucos, o estranho políptico não chega a ser publicamente exposto e tão-pouco destruído, ficando na posse da casa real em alguma das suas residências durante o reinado de D. Afonso V.

1481 - 1521: D. João II sucede a D. Afonso V em 1481, morre em 1495, e D. Manuel reina até 1521, sendo sucedido por D. João III. Decorreram mais de cinquenta anos e inicia-se o quarto reinado desde a provável data de entrega dos painéis sem que deles tenha a mais pequena notícia sobrevivido até aos nossos dias. Por essa altura, o políptico encontra-se, depois de algum percurso de que não há conhecimento, entregue à Igreja, e vinga a interpretação da sua figura central como uma dupla representação de S. Vicente mergulhado num contexto pouco claro e estranhamente divergente das suas representações habituais, envergando dalmáticas, mas sem atributos reconhecíveis pelos fiéis. Por esse motivo, a alguma das oficinas de pintores portugueses ou estabelecidos em Portugal – que nessa época já existem, e cujas pinturas sobre painéis de madeira para retábulos de santos se vão tornando mais comuns – são encomendados mais alguns painéis (dos quais possivelmente sobrevivem os dois suplícios e talvez os quatro santos) para o complementar e integrar de forma menos problemática, mas muito pouco imaginativa, e utilizam-se pelo menos os seus dois painéis maiores, onde figura o pretenso «santo», para compor o retábulo dedicado a S. Vicente na Sé de Lisboa, sendo possível que os quatro menores tenham continuado ocultos aos olhos do público.

1522 - 1557 (c. 1531?): Francisco Pereira Pestana, entre 1522 e 1557 (segundo Motta Alves, que considera todo o reinado de D. João III), talvez mais precisamente cerca de 1531 (segundo Markl), sugere os «famosos reis armados tão formosos e gentis homens» como fonte de inspiração a D. João III, primeira referência conhecida que pode dizer respeito a painéis do políptico.

1548: Francisco de Holanda põe o «pintor que pintou» na sua lista dos «águias» (sem nome numa lista para a memória de nomes); e ao lançar noutro local da mesma obra o nome de Nuno Gonçalves de que ouviu falar a alguém (talvez a seu pai, provavelmente nascido na Holanda entre 1480 e 1500, de quem a primeira notícia de presença em Portugal data de 1518), cria involuntariamente a fantasmática «escola portuguesa do século XV» cujos mistérios e paradeiros insondáveis duram até aos nossos dias...

1567: André de Resende refere as vestes, o calçado e a maneira de cobrir a cabeça na «antiquíssima pintura».

Finais do séc. XVI ou inícios do XVII e os painéis já desapareceram. O autor da carta conhecida como o manuscrito do Rio, descreve os dois panéis maiores como tendo estado integrados no retábulo de S. Vicente da Sé, acrescenta a sua própria interpretação dos mesmos que hoje sabemos ser errónea, uma vez que não há qualquer repintura da cabeça da figura central, e fornece um elemento de informação muito importante, mas muito pouco glosado: «há muito que não vi isto, disseram-me há poucos dias que não estavam já aí estes painéis, dirão os cónegos onde estão».

Sécs. XVII a XIX: Desde então, os seis painéis do políptico mantêm-se desaparecidos das vistas por completo, e não são conhecidas referências ao retábulo da Sé minimamente indicativas de terem voltado a estar publicamente expostos nesse local. Pelo contrário, todas as referências posteriores ao retábulo de S. Vicente descrevem ou estátuas, ou cenas pintadas completamente diferentes, que só podem dizer respeito a outras pinturas. São três séculos de silêncio em que os notórios painéis parecem ter desaparecido da face da Terra, apesar de pouco susceptíveis de passarem despercebidos e de a probabilidade de possíveis referências sobreviverem até aos nossos dias aumentar exponencialmente com a sua proximidade no tempo. A ninguém mais, no decurso de três séculos, parece voltar a ocorrer referir-se, no contexto do retábulo de S. Vicente, a antigos reis armados e gentis homens, ou estranhas vestes, calçados e caraminholas, e muito menos deixar alguma interrogação sobre as identidades de tantas e tão estranhas figuras dispostas de forma tão singular e homogénea, supostamente no meio de outras cenas eventualmente acrescentadas (que nada têm a ver com elas).

Finais do séc. XIX: Os seis elementos constituintes do políptico, com os quatro menores fisicamente unidos dois a dois, são redescobertos, saem da custódia eclesiástica em que se encontravam e são revelados ao mundo e restaurados (13).

Séc. XX: Durante todo o século XX e até aos nossos dias florescem as mais variadas teorias e disputas em torno da obra, sob a forma de interpretações literais ou esotéricas, polémicas e pancadarias, falsificações e mortes trágicas, numerologias prodigiosas e mirabolantes geometrias, silêncios evasivos e análises científicas, manifestos e protestos, comemorações e indignações, petições e concílios de mochos sábios, tudo isso e muito mais, em torno não só da origem e significado da obra, mas sobretudo da identidade da figura central e... da disposição das seis misteriosas pinturas! O seu modo museológico de exposição é, de resto, periodicamente alterado de acordo com as interpretações prevalecentes do momento, sendo que a mais recente alteração, à data em que o modesto cronista do século XXI escreve estas linhas por artes (quase) mágicas electrónicas, é a que, por alturas da viragem do milénio, abandonou os dois planos distintos de exposição – um para os dois painéis maiores, outro para os quatro menores – e redescobriu a continuidade horizontal da mais irrequieta obra da história da pintura, repondo na ordem do dia a palavra «políptico», quase proscrita pelo obrigatório «retábulo» do ciclo anterior...

| UMA CONCLUSÃO POSSÍVEL |

Encontram-se portanto nada menos que quatro referências a pinturas antigas e dignas de nota colocadas no retábulo de S. Vicente que podem dizer respeito a painéis do políptico, mas todas procedentes dos três últimos quartéis do século XVI ou sua vizinhança próxima, e uma delas, a menos de falsificação – hipótese que parece poder ser posta de parte (14) – é indiscutível. Acontece ser a última e justamente a que informa que estão desaparecidos desse local para onde modernamente se pretende que não podem ter entrado de forma espúria e saído de forma definitiva no decurso do século XVI, apesar do silêncio anterior ao seu segundo quartel e de todas as alusões ao retábulo ou retábulos de S. Vicente posteriores ao seu final, que sugerem precisamente essa ausência prolongada e permanente.

Em algum momento, levou-se a cabo a «colagem» dos quatro painéis menores dois a dois, um testemunho da perplexidade que desde sempre o políptico deve ter causado. O primeiro incómodo que provoca tem origem na dificuldade – que persiste até hoje por não se compreender a função última dos dois «espaços reservados», o obscuro e o da corda – de ser encontrada uma disposição satisfatória dos seis painéis, com os quatro menores, normal e correctamente considerados como volantes em relação aos outros dois, susceptíveis de determinar as mais variadas disposições do conjunto segundo o que designámos como duas percepções de simetrias básicas rivais: uma, «fraca», que se limita a considerar as linhas do pavimento e a equilibrar um espaço obscuro com uma caixa vazia; e outra, «forte», que começa por considerar a simetria nas atitudes das figuras dos dois painéis maiores, compreende que o alinhamento das lajes foi planeado para ser quebrado por uma ordenação estética superior, e acaba por fazer ponderar a distribuição das cores e símbolos, fornecendo todo o sentido ao conjunto e iniciando a solução dinâmica da charada material e moral que nos é proposta.

Pormenor talvez significativo no contexto da tentativa de transformação dos seis painéis distintos em quatro de dimensões similares sem colocação pré-ordenada, as áreas onde as lajes do pavimento se encontram visíveis estavam completamente cobertas em todos os seis painéis por uma repintura posterior, até o restauro de Luciano Freire as ter posto a descoberto ao desbastar a tinta que cobria a camada original de verniz protector (15).

| Para acompanhar a fixação física a que se procedeu com uma imagem igualmente física,

tudo se passa, de modo não necessariamente consciente, como se o único modo encontrado

para anular o efeito de um poderoso campo de forças (de facto existente, mas de natureza

primeiramente estética e em seguida lógica) que mantinha a disposição conformista dos painéis

em permanente instabilidade, tivesse sido a fixação forçada da correspondência simétrica mais

débil por meio de cavilhas de ferro (13),

procurando casar materialmente, de modo definitivo e indiscutível, o painel do espaço obscuro

com o da caixa vazia, e o do cavaleiro de roxo que parece rezar (o infante D. Henrique por

D. Fernando e restantes irmãos?) com o do pescador de castanho que de igual modo procede

(pelos companheiros enredados?).

O leitor decidirá qual das simetrias lhe parece fazer cair as peças do puzzle nas suas posições últimas: se a que mantém os ferros, se a que finalmente redime o Políptico da Esperança do seu cativeiro de mais de quinhentos anos. |

1) ![]() A sua atribuição ao mesmo «grande pintor» do retrato de D. Duarte (usando o artigo definido,

sinal de que não se trata de um retrato diferente do que logo a seguir passa a descrever), de corpo

inteiro num pequeno painel, parece indicar que se tratava igualmente de uma pintura de muito boa qualidade,

talvez até atribuível à vinda de Jan van Eyck a Portugal, em 1428, para pintar a infanta sua irmã, embora

não pareça fácil explicar como poderia esse painel ter chegado ao local onde o assinala. Mais compreensível,

e uma boa indicação de que a identificação do infante D. Pedro é correcta, será talvez a localização do

seu único retrato que mostra conhecer e situa no Mosteiro de Odivelas, onde viveu a filha do falecido

regente, D. Filipa, solteira mas sem professar, e em contacto com o seu sobrinho D. João II.

A sua atribuição ao mesmo «grande pintor» do retrato de D. Duarte (usando o artigo definido,

sinal de que não se trata de um retrato diferente do que logo a seguir passa a descrever), de corpo

inteiro num pequeno painel, parece indicar que se tratava igualmente de uma pintura de muito boa qualidade,

talvez até atribuível à vinda de Jan van Eyck a Portugal, em 1428, para pintar a infanta sua irmã, embora

não pareça fácil explicar como poderia esse painel ter chegado ao local onde o assinala. Mais compreensível,

e uma boa indicação de que a identificação do infante D. Pedro é correcta, será talvez a localização do

seu único retrato que mostra conhecer e situa no Mosteiro de Odivelas, onde viveu a filha do falecido

regente, D. Filipa, solteira mas sem professar, e em contacto com o seu sobrinho D. João II.

2) ![]() As razões para o uso exclusivo da cor preta pelo duque Filipe, a partir da segunda metade

da década de trinta, são provavelmente de várias ordens, incluindo o seu gosto pessoal pelo luxo

sofisticado, o luto pelo assassinato do seu pai, e até talvez a procura de simbolismo político através

da imagem do leão negro da Flandres, patente no centro das suas armas em representação heráldica

do importante centro de poder decorrente das suas atribuições titulares (cf. Sophie Jolivet, 2015).

É igualmente conhecido que o uso habitual dessa cor foi continuado pelo seu filho e sucessor Carlos,

e que a iconografia coeva o confirma em ambos os casos. Outros retratos mostram o Grande Bastardo

António de Borgonha, meio-irmão de Carlos, usando igualmente o preto, na mesma tendência iconográfica

da moda inaugurada por Filipe o Bom.

As razões para o uso exclusivo da cor preta pelo duque Filipe, a partir da segunda metade

da década de trinta, são provavelmente de várias ordens, incluindo o seu gosto pessoal pelo luxo

sofisticado, o luto pelo assassinato do seu pai, e até talvez a procura de simbolismo político através

da imagem do leão negro da Flandres, patente no centro das suas armas em representação heráldica

do importante centro de poder decorrente das suas atribuições titulares (cf. Sophie Jolivet, 2015).

É igualmente conhecido que o uso habitual dessa cor foi continuado pelo seu filho e sucessor Carlos,

e que a iconografia coeva o confirma em ambos os casos. Outros retratos mostram o Grande Bastardo

António de Borgonha, meio-irmão de Carlos, usando igualmente o preto, na mesma tendência iconográfica

da moda inaugurada por Filipe o Bom.

3) ![]() Em rigor, uma opa é uma peça de vestuário longa e aberta à frente, com aberturas para os braços,

que deixa aparecer o peito e as mangas da veste usada por baixo, e no esboço apenas o braço direito

da figura, coberto de brocados, está visível, de modo que a expressão «opa de brocado» não descreve

com absoluta exactidão o vestuário que a figura enverga. No entanto, a probabilidade de um uso algo

impreciso do termo «opa» para designar um trajo de outra época, longo, pesado, aberto à frente

e de ampla gola, com ou sem mangas integradas, parece-nos suficientemente aceitável para não

anular a relevância do traçado claramente representativo de brocados. O contraste com as indumentárias,

lisas ou pregueadas, mas sem brocados visíveis, das duas outras figuras, ajuda a percepção da proeminência

que os brocados emprestariam à figura masculina mais velha sobre a qual são colocados, tanto pela carta

do Rio como pelo esboço de Sequeira.

Em rigor, uma opa é uma peça de vestuário longa e aberta à frente, com aberturas para os braços,

que deixa aparecer o peito e as mangas da veste usada por baixo, e no esboço apenas o braço direito

da figura, coberto de brocados, está visível, de modo que a expressão «opa de brocado» não descreve

com absoluta exactidão o vestuário que a figura enverga. No entanto, a probabilidade de um uso algo

impreciso do termo «opa» para designar um trajo de outra época, longo, pesado, aberto à frente

e de ampla gola, com ou sem mangas integradas, parece-nos suficientemente aceitável para não

anular a relevância do traçado claramente representativo de brocados. O contraste com as indumentárias,

lisas ou pregueadas, mas sem brocados visíveis, das duas outras figuras, ajuda a percepção da proeminência

que os brocados emprestariam à figura masculina mais velha sobre a qual são colocados, tanto pela carta

do Rio como pelo esboço de Sequeira.

4) ![]() Para a ausência de rasto relativo à encomenda do políptico pode ter contribuído, não só o carácter

especialmente reservado do projecto, como as próprias características que assumia, no período da

sua realização, a vida de quem o terá promovido. Monique Sommé (1998), que salienta o papel da

duquesa na governação das finanças do estado borgonhês que o seu marido lhe delegava por inteiro,

e a sua completa independência financeira durante o período do seu retiro da vida pública, refere o

pouco conhecimento que temos das suas ocupações e despesas durante esse período – que vai até

1467, início do reinado do seu filho Carlos – nos seguintes termos (págs. 482-483):

Para a ausência de rasto relativo à encomenda do políptico pode ter contribuído, não só o carácter

especialmente reservado do projecto, como as próprias características que assumia, no período da

sua realização, a vida de quem o terá promovido. Monique Sommé (1998), que salienta o papel da

duquesa na governação das finanças do estado borgonhês que o seu marido lhe delegava por inteiro,

e a sua completa independência financeira durante o período do seu retiro da vida pública, refere o

pouco conhecimento que temos das suas ocupações e despesas durante esse período – que vai até

1467, início do reinado do seu filho Carlos – nos seguintes termos (págs. 482-483):

«Après avoir établi ses neveux et sa nièce de Portugal et vu avec satisfaction le duc confier à Charles sa première véritable délégation de pouvoir en 1454, elle a estimé que que sa présence n'etait plus nécessaire auprès de Philippe le Bon; en 1455 elle lui a demandé la dissolution de son hôtel, avant de se retirer au château de la Motte-au-Bois dans la forêt de Nieppe.«Les quinze dernières années de sa vie ne manquent pas non plus d'étonner. Son besoin d'agir et son pouvoir sont mis au service de l'action charitable et de la réforme des ordres religieux, notamment des communautés féminines. (...) Mais elle est seulement en marge du monde extérieur et peut sortir de sa retraite pour des raisons familiales et politiques; elle revient notamment à la vie publique pendant les premières années de règne de son fils.

«Des interrogations subsistent sur Isabelle de Portugal. Chroniqueurs et sources d'archives ne nous disent encore pratiquement rien de ses goûts, de ses loisirs, de ses lectures. Sa vie itinérante n'est connue que de façon très incomplète, et de grands vides subsistent à partir de 1455. De même après cette date l'emploi de ses ressources, à l'abri du contrôle de la chambre des comptes de Lille, reste très largement ignoré, ainsi que le détail de ses activités, La recherche reste donc à poursuivre».

5) ![]() A data da morte de Isabel de Urgel, duquesa de Coimbra, é com frequência erroneamente indicada como

1459, devido a um erro antigo presente num

comentário de Frei Francisco Brandão (1643) incluído na sua edição de um

Conselho de D. Filipa, filha do infante D. Pedro, sobre as terçarias e guerras de Castela.

No entanto, a viúva do infante D. Pedro, como a duquesa de Borgonha sua homónima, estava em vida durante

os anos de produção provável do políptico, tendo falecido, como se comprova documentalmente, em data não

anterior a Outubro de 1468, possivelmente em 1469 (cf. Baquero Moreno, 1970). Ambas

as duquesas se corresponderam com a Generalidad de Barcelona por ocasião do oferecimento do principado

da Catalunha (e, por extensão hereditária, das coroas da confederação tripartida formada com os reinos de Aragão

e Valência) dirigido, em 1464, ao filho mais velho do falecido regente português, o condestável D. Pedro,

por então regressado do exílio a Portugal depois de reconduzido na posse dos seus bens e prerrogativas por

D. Afonso V. Dessas correspondências são conhecidas duas cartas com assinaturas autógrafas, dirigidas de Coimbra

aos conselheiros de Barcelona por Isabel de Urgel, datadas de 9 e 29 de Agosto de 1464 (publicadas em Baquero

Moreno, 1970); e uma, dirigida de La Motte-au-Bois aos mesmos pela duquesa de Borgonha, datada de 25

de Dezembro de 1466, a propósito das disposições testamentárias do sobrinho entretanto falecido na Catalunha

(publicada em Sommé, 2008).

A data da morte de Isabel de Urgel, duquesa de Coimbra, é com frequência erroneamente indicada como

1459, devido a um erro antigo presente num

comentário de Frei Francisco Brandão (1643) incluído na sua edição de um

Conselho de D. Filipa, filha do infante D. Pedro, sobre as terçarias e guerras de Castela.

No entanto, a viúva do infante D. Pedro, como a duquesa de Borgonha sua homónima, estava em vida durante

os anos de produção provável do políptico, tendo falecido, como se comprova documentalmente, em data não

anterior a Outubro de 1468, possivelmente em 1469 (cf. Baquero Moreno, 1970). Ambas

as duquesas se corresponderam com a Generalidad de Barcelona por ocasião do oferecimento do principado

da Catalunha (e, por extensão hereditária, das coroas da confederação tripartida formada com os reinos de Aragão

e Valência) dirigido, em 1464, ao filho mais velho do falecido regente português, o condestável D. Pedro,

por então regressado do exílio a Portugal depois de reconduzido na posse dos seus bens e prerrogativas por

D. Afonso V. Dessas correspondências são conhecidas duas cartas com assinaturas autógrafas, dirigidas de Coimbra

aos conselheiros de Barcelona por Isabel de Urgel, datadas de 9 e 29 de Agosto de 1464 (publicadas em Baquero

Moreno, 1970); e uma, dirigida de La Motte-au-Bois aos mesmos pela duquesa de Borgonha, datada de 25

de Dezembro de 1466, a propósito das disposições testamentárias do sobrinho entretanto falecido na Catalunha

(publicada em Sommé, 2008).

A personalidade de Isabel de Urgel, conforme observa Baquero Moreno, encontra-se por estudar, e pouco se sabe sobre ela, para além de que promoveu traduções de livros e voltou a viver em Coimbra depois da ruína da sua casa, acompanhada pela filha mais nova, Catarina (cf. Teixeira de Carvalho, 1917), com uma tença anual concedida por D. Afonso V e pouso em Montemor-o-Velho e nos Paços de Santa Clara. Da outra filha do malogrado regente que permaneceu em Portugal, Filipa, sabe-se que teve uma relação estreita com D. João II e sua irmã Joana, e que veio a recolher, sem ordens, ao Mosteiro de Odivelas, onde compôs e traduziu obras de carácter religioso, ilustrando algumas delas com desenhos seus. Existe uma tradição historiográfica segundo a qual terá tido uma importante influência formativa sobre o seu sobrinho e futuro rei, orfão de mãe aos sete meses, com quem manteve uma proximidade duradoura, influenciada pela memória de sua irmã e seu pai. Filipa viveu em casa própria, junto ao mosteiro, desde 1459. Em 1475, com autorização do papa, entrou no referido mosteiro, não como freira, mas apenas com o estatuto de recolhida, tendo legado ao mosteiro, em testamento de 1493, várias quintas e todos os seus livros (cf. Máxima Vaz, 2010).

6) ![]() No local onde está a actual Igreja de Santo António, construída depois do terramoto de 1755,

situavam-se, no século XV, em espaços contíguos ou muito próximos, a igreja antiga e a câmara do

município de Lisboa, o que significa que uma referência à «igreja» ou «casa» de Santo António tanto

poderia dizer respeito ao espaço devocional e de culto propriamente dito, como ao espaço anexo onde

devia funcionar o orgão administrativo da cidade, e que neste contexto misto deve ser visto o papel

da Confraria de Santo António, formada por cidadãos de Lisboa e popularmente designada por

Confraria do Bemaventurado Santo Antoninho. Citamos aqui Maria Teresa Campos Rodrigues (1968,

págs. 31-32), omitindo as suas fontes, que o leitor poderá encontrar no texto original:

No local onde está a actual Igreja de Santo António, construída depois do terramoto de 1755,

situavam-se, no século XV, em espaços contíguos ou muito próximos, a igreja antiga e a câmara do

município de Lisboa, o que significa que uma referência à «igreja» ou «casa» de Santo António tanto

poderia dizer respeito ao espaço devocional e de culto propriamente dito, como ao espaço anexo onde

devia funcionar o orgão administrativo da cidade, e que neste contexto misto deve ser visto o papel

da Confraria de Santo António, formada por cidadãos de Lisboa e popularmente designada por

Confraria do Bemaventurado Santo Antoninho. Citamos aqui Maria Teresa Campos Rodrigues (1968,

págs. 31-32), omitindo as suas fontes, que o leitor poderá encontrar no texto original:

«A primeira referência a "paço do concelho", que consequentemente pressupõe a existência de uma casa, onde se reuniam os orgãos administrativos da cidade, aparece num documento de 1336. É, no entanto, a partir de 1339 que se torna constante a menção específica do local de reunião: "a camara do paço do concelho". Assim, o município de Lisboa passou, desde então, a ter sede própria, o Paço do Concelho, que se situaria na casa onde tinha nascido Santo António, junto á Sé, propriedade da cidade.«Pensa-se que pouco depois da canonização do Santo (1232), o concelho adquirira a casa onde ele nascera para aí construir uma capela, e que mais tarde, necessitando um local para as reuniões camarárias, aproveitara as divisões excedentes, que talvez tivesse ampliado.

«Durante o século XV a casa de Santo António continuava a pertencer ao Município (*) e, apesar de termos muito poucos dados, tudo leva a crer que aí funcionou, neste período, a Câmara de Lisboa.

(...)

«Em 1498, D. Manuel determinando "que se acudisse de pronto à reconstrução da Casa de câmara dessa cidade porque se vinha de todo ao chão" localiza-a explicitamente na Casa de Santo António».

«(*) São disso prova: a Bula "Sedes Apostolica licet" concedida, em 1433, pelo Papa Eugénio IV, a pedido da Câmara, que isenta a igreja de Santo António da jurisdição ordinária de todo e qualquer prelado, ficando, pois, imediatamente sujeita à Santa Sé, e conferindo ao Concelho o direito de a administrar e nomear os eclesiásticos necesssários ao culto; e uma carta de 15 de Junho de 1495, donde se conclui que D. João II querendo construir um oratório em honra do Santo na casa em que este nascera pede ao município a cedência de parte dela, o qual a põe toda à disposição do monarca».

Aceitamos como possível, senão mesmo provável, que o local de colocação pública inicialmente previsto para o políptico, depois da apresentação e explicação ao rei a quem se destinava e sua devida aprovação, tivesse sido a Casa de Santo António. Mantemos, contudo, reservas à identificação da figura de vermelho do painel da Relíquia como representativa de um contexto municipal, pelas razões que expusemos em nota anterior, e apesar de ela ser facilmente conciliável com a tese da charada que procuramos expor, podendo até, se correcta, reforçá-la.

7) ![]() A identificação errónea do infante D. Henrique, que nunca casou, sob os traços do homem do

chapeirão que emparelha com a mulher de cinzento na organizaçao do painel em que se situa,

conduz frequentemente a procurar identificar esta última como a duquesa de Borgonha, sua

irmã. Essa hipótese afigura-se-nos implausível per se: não só a duquesa manteve

todos os seus títulos, prerrogativas, mobilidade, grande influência sobre seu filho e contacto

amistoso com seu marido durante a sua separação e domiciliação no seu castelo de La Motte-au-Bois,

como o próprio aparato inerente à sua imagem pública, em vida de seu marido e após a sua morte,

em 1467, e até a sua denominação de estado como Madame La Grande – que em nada

contradiziam os seus interesses religiosos pessoais e as boas obras a que procedia nos seus domínios

– apontam como improcedente a excêntrica ideia de se fazer retratar em vida vestida de uma forma

tão modesta, que contrastaria com todo o seu registo iconográfico conhecido, e para mais no meio

de uma multidão de que o marido e o filho estariam ausentes.

A identificação errónea do infante D. Henrique, que nunca casou, sob os traços do homem do

chapeirão que emparelha com a mulher de cinzento na organizaçao do painel em que se situa,

conduz frequentemente a procurar identificar esta última como a duquesa de Borgonha, sua

irmã. Essa hipótese afigura-se-nos implausível per se: não só a duquesa manteve

todos os seus títulos, prerrogativas, mobilidade, grande influência sobre seu filho e contacto

amistoso com seu marido durante a sua separação e domiciliação no seu castelo de La Motte-au-Bois,

como o próprio aparato inerente à sua imagem pública, em vida de seu marido e após a sua morte,

em 1467, e até a sua denominação de estado como Madame La Grande – que em nada

contradiziam os seus interesses religiosos pessoais e as boas obras a que procedia nos seus domínios

– apontam como improcedente a excêntrica ideia de se fazer retratar em vida vestida de uma forma

tão modesta, que contrastaria com todo o seu registo iconográfico conhecido, e para mais no meio

de uma multidão de que o marido e o filho estariam ausentes.

A mulher de cinzento adquire todo o seu sentido como representação da falecida rainha D. Leonor quando se identifica o homem do chapeirão como seu marido D. Duarte, se tem presente que nenhum dos dois se encontrava em vida, e que a retratada viveu uma difícil existência de exilada em Castela, facto certamente bem conhecido do seu filho e aproveitado pelo círculo de inimigos do tio deste. Em 1455, o nascimento do príncipe João parece ter criado no rei uma abertura mais completa aos anseios da sua cônjuge e uma disposição de reconciliação com o passado que se manifestou, no espaço de poucos meses, nas ordens de transladação para o panteão da dinastia, no Mosteiro da Batalha, dos restos mortais de ambos os contendores pretéritos pela regência – do infante D. Pedro primeiro, de D. Leonor em seguida – tendo a rainha falecido logo após as primeiras dessas exéquias, para grande desgosto e pesar do rei e dos servidores do infante seu pai, segundo assevera Pina. É nesse espirito de reconciliação familiar em torno do futuro D. João II que, dez anos depois, o políptico é concebido e ambos os progenitores do rei, bem como os seus quatro tios, nele são incluídos. E integrados, de forma não imediatamente aparente, na mensagem de reasserção pedrista que constitui o seu substrato...

8) ![]() Constantinopla caíu em 1453, e está ainda bem viva a memória do desastre de Nicópolis

que encerrou, em 1396, uma das últimas grandes cruzadas, que foi patrocinada pela casa de

Borgonha. Os projectos de lançamento de uma nova cruzada são, para mais, uma constante

do reinado do duque Filipe – cujo pai e antecessor dirigira a de 1396 – que se sabe ter sido

apoiada e incentivada pela duquesa Isabel, o que torna ainda mais verosímil a colocação do

políptico enviado ao rei português, seu sobrinho, sob a égide de uma empresa comum

e cara a Portugal e à Borgonha, em prol da Cristandade.

Constantinopla caíu em 1453, e está ainda bem viva a memória do desastre de Nicópolis

que encerrou, em 1396, uma das últimas grandes cruzadas, que foi patrocinada pela casa de

Borgonha. Os projectos de lançamento de uma nova cruzada são, para mais, uma constante

do reinado do duque Filipe – cujo pai e antecessor dirigira a de 1396 – que se sabe ter sido

apoiada e incentivada pela duquesa Isabel, o que torna ainda mais verosímil a colocação do

políptico enviado ao rei português, seu sobrinho, sob a égide de uma empresa comum

e cara a Portugal e à Borgonha, em prol da Cristandade.

9) ![]() Recorde-se, a propósito da forma como as imagens cristãs inspiradas nas narrativas

evangélicas coexistiam com as do Antigo Testamento, e até com as da mitologia clássica,

que a própria ordem do Tosão de Ouro, dedicada a

Cristo, à Virgem e a Santo André, se declarava inspirada pela figura bíblica do juíz e chefe

de guerra hebreu Gideão, a par da outra referência inspiradora, a dos argonautas de Jasão

e sua viagem ao Oriente.

Recorde-se, a propósito da forma como as imagens cristãs inspiradas nas narrativas

evangélicas coexistiam com as do Antigo Testamento, e até com as da mitologia clássica,

que a própria ordem do Tosão de Ouro, dedicada a

Cristo, à Virgem e a Santo André, se declarava inspirada pela figura bíblica do juíz e chefe

de guerra hebreu Gideão, a par da outra referência inspiradora, a dos argonautas de Jasão

e sua viagem ao Oriente.

10) ![]() Poucos documentos caracterizarão com tanta eficácia a dupla função medieval dos

governantes, nas suas atribuições de responsáveis executivos e dispensadores de justiça,

como a pintura geralmente designada por pergaminho de Montpellier,

pintura essa intimamente ligada, conforme procuramos mostrar, ao políptico das Janelas Verdes.

Poucos documentos caracterizarão com tanta eficácia a dupla função medieval dos

governantes, nas suas atribuições de responsáveis executivos e dispensadores de justiça,

como a pintura geralmente designada por pergaminho de Montpellier,

pintura essa intimamente ligada, conforme procuramos mostrar, ao políptico das Janelas Verdes.

11) ![]() Conforme já dissemos, a sua morte esperada ocorre a 17 de Dezembro de 1471, em Aire-sur-la-Lys, onde

a duquesa parece ter tido a sua morada principal durante os dois últimos anos de vida (cf. Sommé, 2008, pág. 348)

e de onde dirigiu a sua carta de 12 de Agosto ao Município de Lisboa, na qual nomeava Frei João Álvares, o abade

de Paço de Sousa, ex-secretário e companheiro de cativeiro do infante D. Fernando, seu procurador e porta-voz

(ibid., pág. 346, actualizando aqui a ortografia):

Conforme já dissemos, a sua morte esperada ocorre a 17 de Dezembro de 1471, em Aire-sur-la-Lys, onde

a duquesa parece ter tido a sua morada principal durante os dois últimos anos de vida (cf. Sommé, 2008, pág. 348)

e de onde dirigiu a sua carta de 12 de Agosto ao Município de Lisboa, na qual nomeava Frei João Álvares, o abade

de Paço de Sousa, ex-secretário e companheiro de cativeiro do infante D. Fernando, seu procurador e porta-voz

(ibid., pág. 346, actualizando aqui a ortografia):

«Regedores e oficiais da cidade de Lisboa.

«A duquesa de Borgonha, etc. vos envio muito saudar. Bem sabeis como há tempo que vos enviei requerer por Vicente Gil mercador acerca de uma missa de cada dia que mandei fundar em perpétuo na capela de Santo António dessa cidade por alma de meu irmão o infante dom Fernando, que Deus haja, com um aniversário cada ano, de que vós haveis de ter o provimento, segundo mais compridamente se contém em um compromisso que entre mim e vós devia de ser feito e firmado, para o qual eu já tenho confirmação do papa e certas indulgências que me outorgou para o dito aniversário. E por quanto eu envio ora a esses reinos dom abade de Paço por algumas coisas que pertencem a meu serviço. E desta em especial lhe dei encargo e meu poder e autoridade para em este feito falar e o encaminhar convosco e o trazer logo a fim sem outra delonga, e assim me trazer dele ou me enviar as escrituras que cá hei-de ver. Por tanto vos rogo e encomendo que vos praza de serdes a isto bem diligentes, e que façais de jeito que se acabe logo este feito que há tanto que é começado. E rogo-vos que creiais e deis fé ao dito dom abade do que vos acerca disto disser por minha parte, assim como faríeis a mim se em pessoa estivesse de presente. E far-me-eis em isto grande prazer, e coisa que vos muito agradecerei, e pôr-me-eis na conta de que faça algum bem nessa capela mais do que antes fizera. O Santo Espírito vos haja em sua guarda. Escrita em a vila de Aire a xii dias de Agosto anos 71».

O leitor atento observará que do teor da carta da duquesa se depreende que o contrato formal de instituição da capela de D. Fernando na Igreja de Santo António não era o único assunto de que o seu representante trazia encargo, conforme a expressão «algumas [outras] coisas que pertencem a meu serviço» deixa entender. Existe a possibilidade de entre esses encargos se ter incluído a entrega aos seus destinatários do magnífico políptico, que data desses anos, e a ideia de que a apresentação e explicação de uma tal oferta teria sido confiada a alguém bem conhecido da família real portuguesa e intelectualmente à altura da tarefa parece fazer todo o sentido.

Para mais, a hipótese de a exposição pública do políptico, temporária ou definitiva, se destinar à Casa de Santo António e estar naturalmente condicionada à aprovação prévia do seu real destinatário (quanto mais não fosse pelas presenças reais e seu contexto familiar e político) pode explicar a forma curiosa como a duquesa, na sua missiva ao munícipio, parece sentir-se na obrigação de mencionar que o abade de Paço vai encarregado de «algumas coisas», não especificadas, mas obviamente distintas «daquela em especial» de que está em posição de lhe delegar o seu «poder e autoridade para (...) falar e (...) encaminhar convosco».

Não parece verosímil que a duquesa estivesse a sugerir aos destinatários da carta, a propósito de nada, que o assunto contratual em honra e para memória de seu irmão Fernando teria para ela uma importância tão secundária que só justificaria um seu emissário pessoal quando ele tivesse outras tarefas mais importantes a desempenhar, sem relação alguma com o munícipio, e contrariando o próprio teor de urgência da mensagem. A motivação subconsciente pode ter sido outra, e muito mais compreensível, se a distinção que atravessou o espírito da duquesa foi entre aquilo que lhe competia e estava em seu poder determinar e acordar com a Casa de Santo António, e aquilo que carecia de autorização alheia, embora dissesse igualmente respeito a um assunto a tratar com a mesma Casa, pelo mesmo emissário e uma vez a autorização concedida, sem a qual não seria apropriado mencioná-lo.

Vejamos ainda o que se pode dizer da personalidade que teria sido escolhida para o desempenho da delicada missão em Lisboa (e em Roma, aonde se deslocou, conforme noutro local indicámos).

| FREI JOÃO ÁLVARES E O SEU TRATADO |

Frei João Álvares, um pouco mais jovem do que D. Fernando, de cuja casa fez parte, entrou ao seu serviço como moço de câmara aos dez anos, era já seu secretário em 1428, e desempenhou as funções de tabelião do Paço até 1437 (v. Almeida Calado, 1960). Foi cavaleiro da ordem de Avis e passou a pertencer à casa do infante D. Henrique depois dos seus onze anos de cativeiro e seu resgate final pelo infante D. Pedro, mas não se coibiu de apresentar no seu Tratado da Vida e Feitos do Muito Virtuoso Senhor Infante D. Fernando – pela boca dos seus captores mouros e lamentos dos cativos cristãos – o desastre de Tânger de 1437 e suas sequelas em tons altamente críticos do abandono a que os reféns tinham sido votados pelo não-cumprimento dos acordos que haviam permitido a retirada da expedição sob comando do infante D. Henrique. O próprio Lazaraque (Abu Zacaria, regente de Fez), o mais cruel dos mouros, faz o seguinte comentário sem ambiguidade, no Tratado, a propósito da morte de D. Fernando que admira e elogia (seguimos a edição de Almeida Calado, 1960, actualizando a ortografia):

«Certamente grande pecado ganharam dele suas gentes, que o cá deixaram morrer».

Noutra passagem, perante a recusa portuguesa de dar Ceuta pelos reféns e não se acertar resgate suficiente por eles, dirige-se o mesmo Lazaraque ao infante refém:

«Já não podes refertar [i.e. alegar]que os mouros tenham culpa em teus padecimentos que os cristãos e as tuas gentes tos fazem. E pois que eles querem mostrar que não te prezam, tu verás daqui em diante que conta eu faço de ti».

Aos cativos cristãos, por seu lado, não deixa o Tratado de atribuir própositos igualmente condenatórios do abandono a que se sentiam votados, em boa medida de responsabilidade do infante D. Henrique, pese embora o plural utilizado (ibid., pág. 95):

«E assim diziam: "Ó senhores Infantes, posto que até agora vossas orelhas fossem cerradas às devotas preces e afincados requerimentos que vos de cá foram com tanta miséria recontada deste vosso atribulado irmão, já agora vossos corações não poderão suportar tantas injúrias e a grande angústia em que vosso irmão padeceu. (...) Ó vós outros que no cerco do palanque, de fora da cidade prometida, de boa vontade os bens e terras dáveis para que os corpos houvessem salvação, por Deus não mostreis desconhecimento contra quem vos deu vida e que por vós estendeu os braços e se deu em mãos de vossos inimigos por vossa rendição". Quem poderá resumir as muitas razões e palavras de dó e de tristeza que eles faziam naquele ponto em que se sentiam não terem iguais em tribulação?»

Onze anos de cativeiro deixam obviamente marcas profundas, e parece evidente que através da cruel ironia das palavras – anónimas, porquanto colectivas – dos cativos, se exprime igualmente o ressentimento do autor da obra, que no seu prólogo, todo ele colocado sob a égide da defesa intransigente da verdade, custe o que custar, dirige um apelo indirecto à equanimidade e sentido de justiça do infante D. Henrique – que, longe de poder passar por uma «dedicatória» da obra, mais parece uma prudente justificação do seu teor:

«(...) suficando-me [i.e. apoiando-me, encostando-me] no firme fundamento e animação do dito Senhor Infante dom Henrique me atrevi de abrir minha boca, não em fingidas patranhas nem em ociosas fábulas, que seguem em pós dos ventos e carecem de toda verdade, mas [em] coisas certas e manifestas e em tudo verificadas as quais propus de falar acerca do meu propósito. E tomo por testemunha Nosso Senhor Deus, que é caminho, verdade e vida, pelo qual quem quer que andar achará folgança e repouso».

Sublinhe-se o tom de desafio às «fingidas patranhas e ociosas fábulas» que, desde o prólogo, o autor imprime a uma obra em que, ao invés de fantasiar um voluntarismo auto-imolatório por parte dos reféns, refere com insistência os sofrimentos, ansiedades e expectativas frustradas de D. Fernando e seus companheiros. No início do Tratado, Frei João Álvares volta a invocar, de modo enfático e justificativo, a razão por que o escreve:

«Mas porque o mui alto e mui poderoso príncipe, o Senhor Infante dom Henrique me mandou que, antes da minha partida para fora destes reinos, deixasse em escrito o que sabia da vida e feitos de seu irmão o Infante dom Fernando (...) e por eu ser ao presente a mais principal e achegada testemunha destes feitos, e para cumprir mandado do dito Senhor, me dispus ao seguinte trabalho».

Não deixa no entanto, no prólogo, de colocar a sua obra sob a protecção de D. Afonso V:

«(...) cristianíssimo dom Afonso, Rei e Senhor nosso, sob reverência do qual e por cujo serviço recebo favor e tanta ousança [i.e. ousadia, atrevimento] para ir adiante com minha obra, não cessando dela nem tornando atrás, até ser acabada com ajuda do todo poderoso Deus, que aos seus prometeu de dar boca e língua, a que seus adversários não pudessem contradizer».

O que transparece do estado de espírito do autor do Tratado pode talvez acrescentar verosimilhança à hipótese de a entrega do políptico lhe ter sido confiada, com ou sem conhecimento completo da dupla mensagem que a obra encerrava. O príncipe João, é certo, já teria 16 anos em 1471, mas a circunstância de figurar mais jovem na pintura é admissível, uma vez que a entrega da oferta pode ter sido posterior em alguns anos à sua execução fora do país e, por maioria de razão, ao retrato que lhe terá servido de modelo – talvez um simples esboço feito em Portugal, como parece ter sido o retrato de D. Fernando do Martyrium et Gesta, e possivelmente por intermédio de alguém em contacto próximo com o jovem príncipe, como foi o caso de sua tia D. Filipa, de Odivelas.

O mesmo competente desenhador que poderá ter esboçado in loco, no Mosteiro da Batalha, a partir do tríptico do Infante Santo, a imagem de D. Fernando que viria a ser adaptada para figurar, tanto no Martyrium et Gesta como no políptico, poderá, aliás, ter igualmente desenhado, e no mesmo local, sem necessidade de mais deslocações, a imagem do infante D. Henrique a partir da efígie extremamente realista do seu túmulo, o que se coaduna muito bem com a grande semelhança (não só fisionómica, mas até de expressão, de catadura facial) entre esse rosto de pedra e o do políptico. Do mesmo modo, e talvez pelos bons ofícios de D. Filipa, pode não só ter copiado o painel de Odivelas que o manuscrito do Rio mais tarde descreve como mostrando o rosto do infante D. Pedro que «tinha na cabeça uma caraminhola em modo de barrete de veludo carmesim que parece que se usava naquele tempo» (uma referência que aponta a sua genuína antiguidade, usando até a mesma palavra caraminhola que usa na descrição dos painéis da Sé), como ainda debuxado o rosto do jovem princípe João a partir do natural, pelos anos 1465 a 1467.

A presença de Frei João Álvares na Borgonha estende-se, de resto, de 1467 a 1471, com uma deslocação a Roma em 1470, e pode ser relevante que 1467 seja justamente o ano em que o futuro D. João II cumpriu os doze anos de idade, provavelmente a mais frequente delimitação etária superior da criança do políptico pelos autores modernos, independentemente da identidade que lhe atribuem.

| Frei João Álvares ocupa uma posição singular no historial da Ínclita Geração,

numa confluência de experiências vividas que incluem: a sua amizade desde muito jovem

pelo infante D. Fernando; o seu longo cativeiro em Fez e resgate pelo infante D. Pedro

nos derradeiros dias da regência; a sua integração posterior na casa do infante D. Henrique;

o seu regresso a Fez e papel proeminente na recuperação dos restos mortais de D. Fernando,

clandestinamente ocultos pelos seus companheiros de infortúnio aquando da sua morte;

o seu Tratado biográfico de D. Fernando, ligado pelos pormenores da narrativa

ao códice Martyrium et Gesta do Vaticano, de provável produção borgonhesa

e ligado por sua vez, pelo seu frontispício, aos retratos do infante mártir no tríptico do

Mosteiro da Batalha e no grande políptico que consideramos um produto da arte dos

países baixos borgonheses; os tempos da sua deslocação à Borgonha e a Roma, ao serviço

da duquesa Isabel, e o seu regresso a Portugal escassos meses antes da sua morte, como

seu representante junto da Casa de Santo António. Tudo isso nos leva a admitir que poderá

ter sido uma personagem-chave no percurso do políptico, até à sua entrega ao rei de Portugal.

De qualquer modo, trata-se aqui de uma mera conjectura sobre o trajecto inicial do políptico que, a não se ter verificado, em nada altera o seu (duplo) significado, nele intrinsecamente patente, quaisquer que tenham sido o tempo e o modo da sua entrega. |

12) ![]() A primeira hipótese afigura-se-nos de longe mais provável, até pelo embaraço que constituiria uma

apresentação que passasse em claro o duplo centro de gravidade de toda a composição. É importante

sublinhar de novo que a atitude que o rei assume na pintura não é a da posição convencional

de oração – mãos juntas e ambos os joelhos em terra – e sim uma genuflexão parcial (sobre um

só joelho), uma estranha concepção que resultaria única e muito difícil de explicar se de facto a tão

apregoada «veneração» se dirigisse a uma figura de âmbito religioso. Inversamente, muito estranha

resultaria a genuflexão do rei perante um qualquer símbolo temporal não sacralizado que não fosse

a própria república a seu cargo, simbolicamente centralizada como objecto de devoção

e representada no seu conjunto de uma ponta à outra do políptico – devoção essa que, mais tarde,

a própria divisa de D. João II, «Pola lei e pola grei», parece ter incorporado como programa político,

a partir de um ideário já presente nos escritos dos seus avós e até na própria fundamentação ideológica

da dinastia de origem bastarda instalada pela escolha popular expressa nas cortes de Coimbra

de 1385 e apoiada pela «arraia-miúda» de que fala Fernão Lopes.

A primeira hipótese afigura-se-nos de longe mais provável, até pelo embaraço que constituiria uma

apresentação que passasse em claro o duplo centro de gravidade de toda a composição. É importante

sublinhar de novo que a atitude que o rei assume na pintura não é a da posição convencional

de oração – mãos juntas e ambos os joelhos em terra – e sim uma genuflexão parcial (sobre um

só joelho), uma estranha concepção que resultaria única e muito difícil de explicar se de facto a tão

apregoada «veneração» se dirigisse a uma figura de âmbito religioso. Inversamente, muito estranha

resultaria a genuflexão do rei perante um qualquer símbolo temporal não sacralizado que não fosse

a própria república a seu cargo, simbolicamente centralizada como objecto de devoção

e representada no seu conjunto de uma ponta à outra do políptico – devoção essa que, mais tarde,

a própria divisa de D. João II, «Pola lei e pola grei», parece ter incorporado como programa político,

a partir de um ideário já presente nos escritos dos seus avós e até na própria fundamentação ideológica

da dinastia de origem bastarda instalada pela escolha popular expressa nas cortes de Coimbra

de 1385 e apoiada pela «arraia-miúda» de que fala Fernão Lopes.

13) ![]()

![]() Para melhor se poder avaliar os sinais do que foi acontecendo aos seis painéis do políptico durante

o longo período em que deles não existe testemunho que possa ser considerado fidedigno, é importante

conhecer o que veio revelar o exame e restauro de Luciano Freire, de 1909, que foi seguido pela

Real Academia de Belas Artes de Lisboa e diversos observadores nacionais e estrangeiros conhecedores

das técnicas de pintura e restauro, que o consideraram excepcionalmente competente e consciencioso.

Para melhor se poder avaliar os sinais do que foi acontecendo aos seis painéis do políptico durante

o longo período em que deles não existe testemunho que possa ser considerado fidedigno, é importante

conhecer o que veio revelar o exame e restauro de Luciano Freire, de 1909, que foi seguido pela

Real Academia de Belas Artes de Lisboa e diversos observadores nacionais e estrangeiros conhecedores

das técnicas de pintura e restauro, que o consideraram excepcionalmente competente e consciencioso.

| O RESTAURO DE 1909 |

De José de Figueiredo (1910), uma das personalidades que mais de perto seguiram o trabalho de Freire à medida que as sucessivas camadas de tintas e vernizes iam sendo detectadas, transcrevemos o trecho que se segue (págs. 37 a 41) sobre as intervenções que os painéis sofreram ao longo do tempo (nossos títulos intercalares):

[PRIMEIRA INTERVENÇÃO: ligeira e cuidadosa]«Pela ordem inversa á da sua descoberta pelo restaurador, o que se apurou foi o seguinte: algumas boas dezenas de annos depois de concluídas, as taboas de S. Vicente, tendo-se deteriorado, ou por causa dos terremotos ou por qualquer outra razão, foram restauradas por pessoa ainda educada na escola chamada primitiva. E esses restauros foram feitos com certo cuidado e critério. O fito é que seria hoje inacceitavel, pois a preoccupação de quem os realisou era, indubitavelmente, concertar, illudindo. E não pôde dizer-se que, por vezes, não tivesse conseguido o seu fim, porque, passado tanto tempo, a tinta ainda não se alterou. Os seus concertos, feitos sobre um preparo de colla e cré, são sobretudo reconhecíveis pela demasiada espessura, e ainda pelas rugosidades que a tinta, n'esses pontos, apresenta. Passando-lhes a mão, sente-se uma maior aspereza. Essa pintura não tem, de resto, a finura e transparência da de Nuno Gonçalves.

«A epocha d'estes restauros coincide assim com a epocha em que o Arcebispo D. Fernando, como atraz vimos, mandou arranjar de novo o altar, e é possível que o restaurador fosse o auctor das taboas que ainda hoje se vêem na capella de Santa Anna, ou outro qualquer dos pintores que, em meiados do século XVI, trabalharam para a Sé e cujas taboas se perderam quasi por completo.

«Luciano Freire não tocou n'esses restauros. Deixou-os taes quaes. Todos pequenos em extensão, são apenas os seguintes: no «painel do Infante», toda a bocca e o olho direito da figura de mulher que ajoelha no primeiro plano, em frente de D. Affonso V, e a parte central da bocca d'aquelle Infante. No «painel do Arcebispo», a parte média do punho do báculo, seguro pelo Arcediago, e parte dos saios das cotas de malha dos dois personagens que poisam no primeiro plano d'esta taboa.

«E é tudo o que resta d'este primeiro e cuidadoso restauro.

[SEGUNDA INTERVENÇÃO: aplicação de nova camada de verniz protector]

«Mais tarde, e sem lhes fazerem a menor limpeza, o que foi talvez a sua salvação, pois os quadros certamente teriam sahido muito maltratados d'esta perigosíssima prova, deram-lhes um verniz grosso, ordinário, côr de alcatrão, e isto feito tão inconscientemente, que, por baixo d'este verniz, se encontraram grandes pingos de cera, o que é também prova de os quadros terem tido velas accesas, perto. Ora, este verniz escureceu no fim de pouco tempo e os quadros deviam, na verdade, apresentar, poucos annos depois, um aspecto bem desagradável, como se verificou quando se arrancaram as duas camadas de tinta que cobriam este arranjo.

[TERCEIRA INTERVENÇAO: desastrada, mas não destruidora, devido à dupla camada de verniz]